海外市場をターゲットにWebサイトを立ち上げる企業が増えていますが、英語化=AI翻訳だけで「伝わるサイト」になっているとは限りません。文化・言語・表現の違いを越えて、いかに“信頼”と“共感”を生むか。

今回は、海外向けサイト制作で押さえるべき5つの視点と、実際に弊社 BIRTHDeYが手がけた事例「TYPE U」「GICOMA」を通じてご紹介します。

なぜ「AI翻訳だけ」では伝わらないのか

言葉の精度と“意図”のズレ

AI翻訳ツールを使えば、短時間で英語版テキストを生成できます。しかし、原文の“意図”や“ニュアンス”まで自動で適切に表現できるわけではありません。

たとえば日本語独特の言い回し、敬意や謙譲、間接的な表現、あるいは企業の“らしさ”を示すトーンなどは、翻訳結果で平坦になってしまうことがあります。

文化・価値観のギャップ

さらに重要なのは、言葉以前に“文化”の違いです。色使い、レイアウト、文章構成、写真の見せ方など、日本で「自然」と感じられる表現が、海外のユーザーには意図が伝わりづらいことがあります。

特に日本語のコピーには、繊細で曖昧な表現や情緒的なトーンが多く使われますが、英語圏ではよりシンプルで、意図が一読で理解できる表現が好まれます。

ただし、単にわかりやすく直した英語が、必ずしも品よく、ブランドらしく伝わるとは限りません。どんな表現が「自社らしさ」を保ったまま海外ユーザーに響くか——その精査が欠かせません。

つまり、単純に翻訳してページを出すだけでは、海外ユーザーの“読みやすさ”・“理解しやすさ”・“共感しやすさ”を担保できません。

海外向けサイトで押さえるべき5つの視点

① 言語:AI翻訳+ネイティブチェックで意図を磨く

AI翻訳は「まず文章を準備する」という点では有用ですが、最終的にはネイティブチェックを必ず入れることをおすすめします。単語の誤用、文法ミスだけでなく、「この表現は英語圏のユーザーにとって読みやすいか?」「このトーンはブランドを正しく表しているか?」という観点が不可欠です。実際、弊社が手がけた TYPE U では、英語のコピー表現を複数案から検討し、ネイティブの意見を反映して最適化しています。

② デザイン・UI:色・余白・写真で“伝わる”見せ方を

言語以外にも、デザイン面には文化差が現れます。

たとえば白を基調にしたシンプルなデザインは、日本では「清潔・信頼」を表す一方、英語圏では構成や情報量との兼ね合いで「物足りない」と見なされることもあります。

写真の構図や色の印象も文化によって異なり、研究では“白=純粋”を示す文化もあれば、“空虚さ”を感じる文化もあるとされています。

ブランドカラーや余白、フォントの粒度まで、海外ユーザーが直感的に理解できるかを意識して設計することが重要です。

③ コンテンツ構成:紹介から“価値・体験”へ

国内向けサイトでは「会社紹介」「沿革」「理念」などに重きを置きがちですが、海外ユーザーは「この製品/サービスで何ができるか」「どんなお客様が使っているか」「なぜ選ばれているか」という“価値”や“体験”に関心を持ちがちです。

- 製品/サービスが持つメリットをわかりやすく説明

- 海外ユーザーにとっての信頼材料(実績、第三者評価、事例)を明示

- “どう使うか”“得られる未来”を想像させる言葉遣い

これらに配慮すると、英語化しても「なんとなく読んだ」では終わらず、行動につながるサイトになります。

④ 問い合わせ対応:時差・言語・信頼を設計に入れる

海外ユーザーがサイトを見て「問い合わせしてみよう」と思った瞬間、信頼を左右するのは「返信が来るか」「安心してやり取りできるか」という感覚です。そのためには、仕組みと意識の両面で準備が必要です。

- 英語メールテンプレートを用意し、基本的な返信文をスムーズに送れる状態にしておく

- 自動返信+担当者返信までのフローを明示し、時差(日本の営業時間など)を記載

- 翻訳AIを使う場合も、そのままコピペせず内容を確認。語感や言い回しが誤解を招かないか、人の目で必ずチェックする

- 伝えたい要点を短く整理してから翻訳することで、正確でトラブルのないやり取りがしやすくなる

⑤ 越境EC/決済・物流・表示の違いを抑える

もしサービス紹介だけでなく“越境EC”を伴う場合には、さらに配慮が必要です。

- 通貨・価格の表示(日本円だけでなくドル・ユーロなど)

- 配送・税金・関税・返品ポリシーの表記

- 支払い手段(クレカ・PayPal・現地決済)

- サイト表示の法的留意点(個人情報保護・Cookie・プライバシー)

さらに注意したいのが、配送・受け取りトラブルへの備えです。

「荷物が届かない」「破損していた」「受け取っていないから返金してほしい」など、国や地域によって配送品質や対応基準が異なるため、想定外の問い合わせが発生することもあります。

そのため、発送通知・追跡情報・返品ポリシーを明確にし、万一の際の対応ルールを社内で共有しておくことが大切です。

実際、販売数が増えるにつれてこのような問い合わせも比例して増えていきます。一件ごとに丁寧に対応しつつも、再発防止策を更新していく。“臨機応変”であると同時に、“方針を持って対応する”姿勢が、海外ユーザーとの信頼を支える鍵になります。

BIRTHDeYが手がけた事例紹介

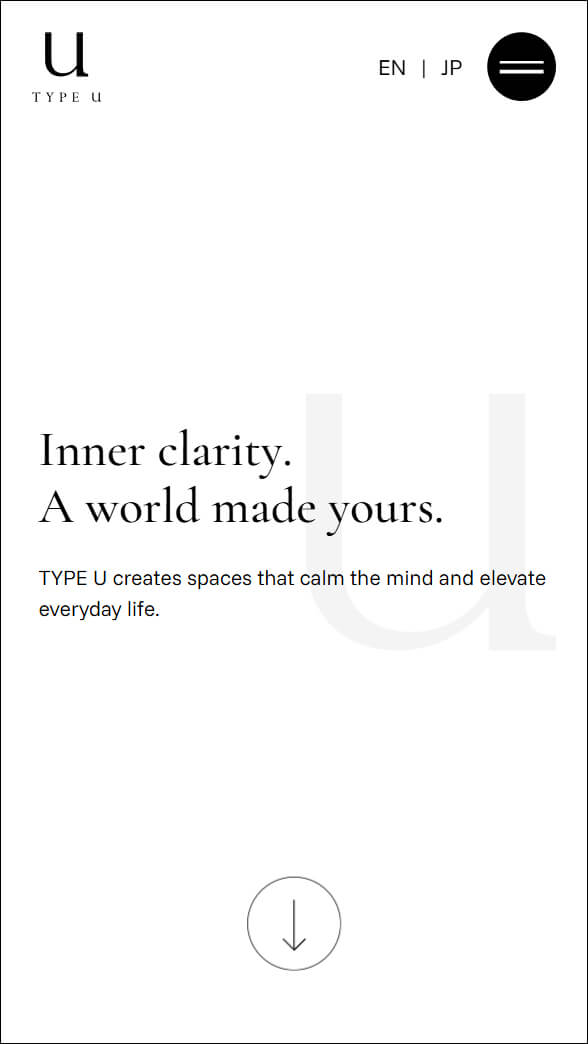

事例①「TYPE U」

事例紹介URL: https://www.birthdey.com/case-studies/type-u/

(※事例ページ参照・制作段階でコピー表現を複数案から検討し、英語ネイティブチェックを実施)

概要:日本語サイトと構成は同じですが、英語版では全てのコピーに対して「どの表現が海外ユーザーに響くか」を複数案出して比較・検討しました。

- コピーを“翻訳”ではなく“ローカライズ”

- ネイティブ視点で選定されたキー・メッセージ

- 英語ユーザーの視線を意識した導線設計

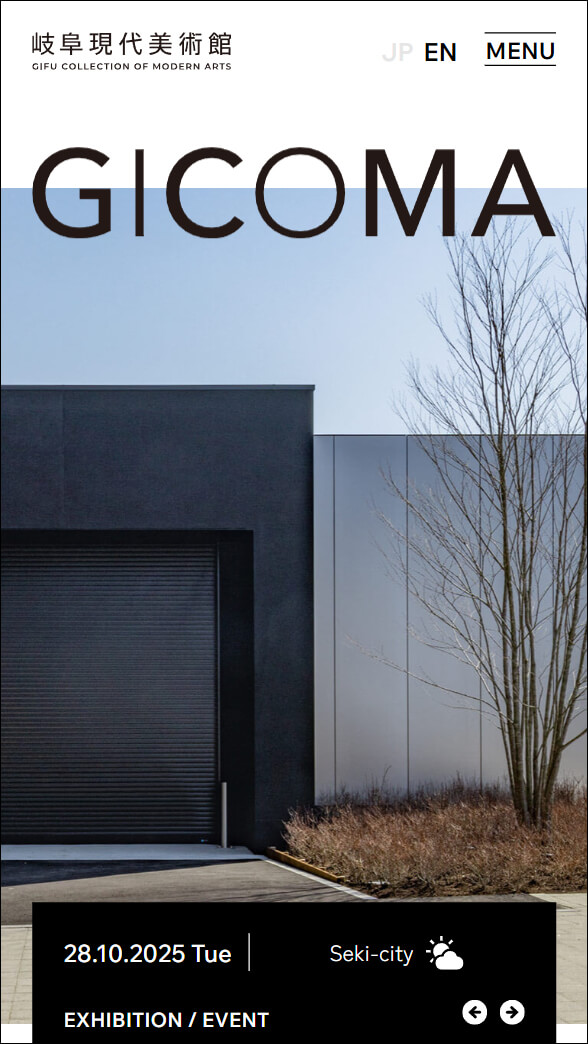

事例②「GICOMA|岐阜現代美術館」

事例紹介URL: https://www.birthdey.com/case-studies/gicoma/

概要:こちらも日本語サイトをベースに、英語版を並行して制作したプロジェクトです。

岐阜県関市にある「岐阜現代美術館(GICOMA)」の公式サイトリニューアルとして、作品の世界観を損なわず、海外の来館者・研究者にも情報が届く構成を目指しました。問い合わせフォーム、展覧会紹介などの要所で英語ユーザー向けの最適化を実施しています。

- 海外ユーザーにも読みやすいUIとナビゲーション設計を意識

- 日本語版と統一感を保ちながらも、「読みやすく・伝わる」英語表現を採用

まとめ|「翻訳」ではなく「共感」を設計する

海外向けサイト制作では、単に日本語を英語に変換する“翻訳”の発想から抜け出し、「海外のユーザーが何を求めているか」「どのように情報を伝えたら動くか」という“共感”の視点に立つ必要があります。

言語・デザイン・体験・問い合わせ・決済・物流—それぞれの要素を丁寧に設計することで、海外ユーザーとの距離がぐっと縮まります。

もし「英語ページをどう作るか迷っている」「越境ECを立ち上げたい」「そう遠くない将来、海外展開を考えている」ということであれば、ぜひ BIRTHDeY にご相談ください。私たちは、翻訳だけに頼らず、伝わる国際サイトの構築を伴走いたします。

Q&A

Q1. AI翻訳を使うメリット・デメリットは何ですか?

→ メリットはコスト・時間を抑えて英語版テキストを準備できる点です。ただし、ニュアンスや文化的な違いを価値に変えることはできないため、必ず人の目・ネイティブのチェックが必要です。

Q2. どの言語から始めるべきでしょうか?

→ 多くの場合、英語(国際共通語)から始めるのが合理的です。その後、ターゲットとする国・地域に応じて言語を追加する設計が望ましいです。

Q3. 問い合わせ対応はどう準備すれば良い?

→ 英語対応可能なメールテンプレートをあらかじめ用意し(例:「Thank you for contacting us. We will reply within …」)、返信担当と時間帯を決めておくことが安心につながります。またフォームに「Operating hours (Japan Time)」などを明記するだけでも信頼を醸成できます。

Q4. 越境ECで特に見落としがちな点は?

→ 通貨・配送・関税表示・返品ポリシーなど「購入の安心感」に直結する要素です。これらが曖昧だと離脱率が上がる傾向があります。

参考資料

- JETRO「越境EC 市場動向/支援情報」

- W3C Internationalization Best Practices

- 参考資料:一部 BIRTHDeY の実務経験に基づく